VALLEE DE LABETXU ou Vallée des couleurs, épisode 2 (Espagne)

Et nous nous retrouvons tout de suite avec la suite de cette incroyable randonnée qui a pour titre ce que j'ai écrit ci-dessus ; c'est à dire "La vallée de Labetxu, ou Vallée des couleurs".

Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Souvenons-nous.

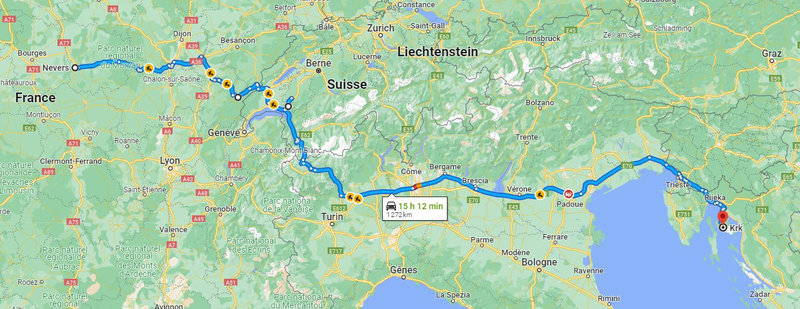

Dans l'épisode précédent, je me rendais sur la côte basque espagnole, au pied du mont Jaizkibel pour effectuer une randonnée de quelques kilomètres afin de rejoindre un lieu nommé "Vallée de Labetxu".

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_48ed91_carte.jpg)

Vu comme ça, ça avait l'air simple.

Il faudra marcher sur un peu plus de 9 kilomètres aller-retour par un dénivelé de 323 mètres pour une durée de 4h30 environ en prenant son temps.

Important : il faut suivre le balisage blanc-rouge, puis jaune, puis blanc-blanc, puis se démerder quand il n'y a plus du tout de balisage.

Beaucoup pense que cette absence de balisage est faite pour dissuader les touristes en tongs du dimanche à venir "saccager" un des lieux les plus magiques de la Côte Basque.

Voilà, voilà.

Après avoir quitté le presque sommet de Jaizkibel à presque 532 mètres d'altitude et son magnifique panorama sur la baie de Chigoundy, j'avançais sur un sentier tour à tour large et en terre, puis herbeux, puis peuplé de pierres, puis... plus de sentier !

J'étais perdu ! Enfin, égaré, dirons-nous plutôt.

Après plus d'une demi-heure en position stagnante, un randonneur imprévu passa devant moi en me disant "Bonjour". Mai surtout, lui, il connaissait le sentier à suivre. Un sent

ier devenu sente ; une sente qui -en faisant un petit détour- s'en allait me faire découvrir une incroyable falaise-corniche morcelée-travaillée par l'air océanique et le temps.

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_ab5938_vallee-de-labetxu-corniche-falaise-m.jpg)

Incroyable nature !

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_fa35e0_vallee-de-labetxu-corniche-falaise-m.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_864ad0_vallee-de-labetxu-corniche-falaise-m.jpg)

Je venais de retrouver le chemin de la vallée de Labetxu et le balisage adéquate.

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_af84d5_vallee-des-couleurs-sentier-dans-hau.jpg)

Bien !

C'set rigolo : alors que j'écris ces mots de suite en cette mi-mai sur la Vallée de Labetxu, dite Vallée des Couleurs, la France s'émeut d'un autre spectacle insolite offert par la nature : des aurores boréales.

/image%2F1254770%2F20240516%2Fob_72193e_aurores-boreales-a.jpg)

/image%2F1254770%2F20240516%2Fob_0c924c_aurores-boreales-b.jpg)

/image%2F1254770%2F20240516%2Fob_703331_aurores-boreales-c.jpg)

/image%2F1254770%2F20240516%2Fob_aef902_aurores-boreales-d.jpg)

Photos : Brigitte Duha

Bon, personnellement, je les ai un peu loupées. J'ai bien tenté de regarder le ciel le lendemain, mais le temps avait changé.

/image%2F1254770%2F20240516%2Fob_8042a1_saint-pee-sur-nivelle-after-boreale.jpg)

Mouaip ! Loupé quoi !

Il ne restait plus que l'humour pour rattraper ce coup manqué.

/image%2F1254770%2F20240516%2Fob_20abb6_horreur-boreale.jpg)

/image%2F1254770%2F20240516%2Fob_f91fa5_horreur-boreale.jpg)

.

.

Bon, allez ! Reprenons !

Qui dit "aurores boréales", dit "couleurs" ; et qui dit "Couleurs", dit "Vallée des couleurs".

DONC revenons à nos moutons... à nos couleurs.

Après avoir découvert et longé la Corniche morcelée (également appelée vallée d'Erentzin... même si nous sommes au-dessus de la vallée... c'est encore une feinte pour nous embrouiller... bref...

Après avoir découvert et longé l'étonnante Corniche morcelée, je reprenais le chemin du sentier égaré. Cette fois-ci, bien balisé par deux traits blancs parallèles.

Ce petit sentier s'en va serpenter dans une petite forêt à flanc de colline.

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_41f309_vallee-des-couleurs-sentier-dans-hau.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_eaa1ac_vallee-des-couleurs-sentier-dans-la.jpg)

Quelques mètres plus tard, avant d'attaquer une courte remontée, je tombe nez à nez avec une petite mare isolée...

/image%2F1254770%2F20240508%2Fob_ef52d8_vallee-des-couleurs-sentier-dans-la.jpg)

Oui, OK, rien de bien captivant.

Pourtant, je suis sûr que dans d'autres régions de France, on n'aurait pas hésité à donner un nom légendaire à cette petite flaque... cette petite mare venue de nulle part. Peut être l'aurait-on nommé "la mare au Diable" ou "La cuvette des fées" ou "Le lavabo de Merlin"...

BON BREF !

Je passe la mare sans nom pour redescendre légèrement vers la côte sans vraiment le savoir puisque je ne vois rien.

MAIS SOUDAIN !

Là, en pleine forêt, isolé, une étrange apparition rocheuse !

/image%2F1254770%2F20240508%2Fob_c21420_vallee-des-couleurs-dans-la-foret.jpg)

Un rocher ouvert. Original. A part. Seul. Perdu... et pleins d'autres mots du même acabit pour qualifier le positionnement soudain de ce rocher morcelé lui aussi. C'est ce que l'on appelle -et appellera désormais- géoformes ou formations gréseuses (à base de grès).

Je m'approche à tâtons...

Définition de "à tatons" : En tâtonnant.

Merci.

Et là,

surprise et étonnement.

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_0e270b_vallee-des-couleurs-dans-la-foret.jpg)

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_78d5d1_vallee-des-couleurs-dans-la-foret.jpg)

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_e466f7_vallee-des-couleurs-dans-la-foret.jpg)

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_a50dc5_vallee-des-couleurs-dans-la-foret.jpg)

C'est beau. Surprenant, et beau. Sculptures naturelles. Fragiles. Ne pas toucher. C'est comme su sable délicat, collé, posé. La structure ressemble à une grande éponge.

Pierre Thomas compare ces rochers sculptés au gothique flamboyant de certaines églises (cf : Planète Terre, Lyon).

Comment la nature parvient-elle à créer ce genre de formes diverses ?

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_9db2c7_ja-norme-est-sur-le-chemin-de-la-valla.jpg)

"Interférence entre érosion, diagenèse... apparentées aux tafoni affectant les grès de l'Eocène inférieur (Yprésien) des monts Jaizkibel..." Pierre Thomas

Nous en reparlerons plus tard.

Je continue à suivre le petit sentier qui ressemble plutôt à une trace dans des herbes de plus en plus hautes.

Je commence à entendre le bruit de l'océan et des vagues.

QUAND SOUDAIN ENCORE !

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_90ec26_vallee-des-couleurs-sortie-de-foret.jpg)

Un visage ? Une tête de mort ? J'approche...

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_24499b_vallee-des-couleurs-sortie-de-foret.jpg)

ça fout les bouuuulllleeeesssss !!!!

Juste derrière cette tête naturelle improvisée, l'océan !

En suivant le sentier, j'arrive au lieu mentionné sur la carte sous le nom de "La Concha".

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_1ee09d_vallee-des-couleurs-arrivee-a-la-c.jpg)

Mais pourquoi ?

Pour le savoir, il faut s'approcher un peu. De toute façon, je ne suis pas venu jusqu'ici pour faire demi-tour !

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_7a26d9_vallee-des-couleurs-la-concha-espag.jpg)

En espagnol, la "Concha" se traduit en français par la "coquille" ; ce que l'on comprend mieux quand on est au plus près du lieu dit.

Attention : ne pas confondre avec "La Concha" de San Sebastian qui se trouve être la plage centrale de la ville côtière basque.

Moi, ce lieu, je l'aurais peut être plus appelé "Iglù" qui se traduit en français "L'igloo". Hein, voilà, bon, fastoche.

Un igloo... Une coquille grande ouverte.

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_91112b_vallee-des-couleurs-la-concha-la-co.jpg)

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_b029cd_vallee-des-couleurs-la-concha-espa.jpg)

Derrière cette coquille ouverte, on découverte une nouvelle corniche, différente de celle que nous avions vue quelques mètres plus haut.

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_6bf31b_vallee-des-couleurs-la-concha-corni.jpg)

/image%2F1254770%2F20240509%2Fob_9bdc56_vallee-des-couleurs-la-concha-corni.jpg)

Moins morcelée que celle croisée précédemment plus haut, cette corniche de la Concha offre de belles couleurs variées, parfois "pastels", avec quelques courbes vagabondes.

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_7cdaec_vallee-des-couleurs-la-concha-corni.jpg)

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_7d6d88_vallee-des-couleurs-la-concha-corni.jpg)

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_95d2de_vallee-des-couleurs-la-concha-corni.jpg)

C'est étonnant. La roche est fragile, se transformant en sable si on l'effleure. Chose qu'iul ne faut pas faire afin de préserver le lieu.

Un peu de blanc...

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_22097a_vallee-des-couleurs-la-concha-corni.jpg)

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_c980e0_vallee-des-couleurs-la-concha-corni.jpg)

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_1aa31e_vallee-des-couleurs-la-concha-plafo.jpg)

L'imagination travaille spontanément pour deviner, en ces couleurs et ces formes, des visages, des silhouettes, des objets.

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_be4781_vallee-des-couleurs-la-concha-corni.jpg)

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_6484bc_vallee-des-couleurs-la-concha-plafo.jpg)

Je fais des allers-retours sur le petit sentier de la "corniche" qui domine la côte sur laquelle l'océan étend ses vagues bien fournies.

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_326753_valla-e-des-couleurs-la-concha-la-ca.jpg)

Au loin, un bateau...

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_7a9f7d_vallee-des-couleurs-la-concha-vue-s.jpg)

Pas un bruit si ce n'est celui des vagues et de quelques oiseaux curieux de passage.

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_0ccfff_jenorme-boit-une-biere-a-la-concha.jpg)

Il est un peu plus de Midi. Il fait bon.

C'est l'heure de l'apéro.

Je me pose sous les étranges falaises de sable et de grès fragiles. Face à l'océan, sous les couleurs et les formes surréalistes.

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_55341a_vallee-des-couleurs-la-concha-trous.jpg)

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_174d0d_vallee-des-couleurs-la-concha-plafo.jpg)

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_1536c4_vallee-des-couleurs-la-concha-plafo.jpg)

/image%2F1254770%2F20240510%2Fob_66b098_vallee-des-couleurs-la-concha-trous.jpg)

Après une bonne heure passée à écouter l'océan en regardant les falaises, je reprends la marche. Car oui : la "Concha" n'est pas l'objectif du jour qui est, rappelons-le, "La vallée de Labetxu", dite "vallée des couleurs".

Je quitte la Concha et sa corniche spectaculaire par un petit sentier qui monte dans la pampa... Boh, la pampa, disons plutôt un lieu où l'herbe est plus haute qu'ailleurs et possède, elle aussi, plusieurs coloris, du marron au vert en passant par le jaune.

/image%2F1254770%2F20240511%2Fob_8b11ab_vallee-des-couleurs-la-concha-trous.jpg)

/image%2F1254770%2F20240511%2Fob_f9c2ab_vallee-des-couleurs-la-concha-tach.jpg)

Quelques rochers camouflés exhibent leurs apparences travaillées par le temps.

Une fois de plus, on peut y trouver quelques formes ou silhouettes communes.

/image%2F1254770%2F20240511%2Fob_def2ff_vallee-des-couleurs-la-concha-trous.jpg)

/image%2F1254770%2F20240511%2Fob_8977b7_vallee-des-couleurs-la-concha-trous.jpg)

Je traverse à nouveau une petite forêt.

Un bruit d'écoulement d'eau discret attire mes oreilles. Une sorte de grotte humide discrète apparait.

/image%2F1254770%2F20240511%2Fob_02e408_vallee-des-couleurs-la-grotte-qui-pl.jpg)

Je m'approche.

Là aussi, ce sont couleurs variées et formes étranges.

/image%2F1254770%2F20240511%2Fob_c9888d_vallee-des-couleurs-la-grotte-qui-pl.jpg)

/image%2F1254770%2F20240511%2Fob_13fc1e_vallee-des-couleurs-la-grotte-qui-pl.jpg)

/image%2F1254770%2F20240511%2Fob_d9dbe2_vallee-des-couleurs-la-grotte-qui-pl.jpg)

On se croirait parfois dans le musée HR Giger, à Gruyères, en Suisse ; ou dans un film de science fiction.

Je quitte la petite forêt. Un croisement. Pas de balisage. Je décide de m'approcher de la falaise et de l'océan ; même si ce dernier est à une dizaine de mètres plus bas.

A mes yeux apparaissent maintenant des dizaines de rochers disparates.

Il semble avoir atterris ici et là, lors d'une attaque ou d'un débarquement surréaliste.

/image%2F1254770%2F20240511%2Fob_f4ac2b_vallee-des-couleurs-le-chaos-espag.jpg)

Il y en a des gros, des petits, des cassés, des ronds, des verticaux. Ce lieu est appelé par certains "Le labyrinthe blanc" (ou "Laberinto blanco").

Je déambule dans ce paysage incroyable où mon regard se pose sur chaque rocher pour en admirer les formes et le travail de la nature sur chacun d'eux.

/image%2F1254770%2F20240516%2Fob_96aa27_vallee-des-couleurs-le-chaos-ici-et.jpg)

/image%2F1254770%2F20240511%2Fob_230d42_vallee-des-couleurs-le-chaos-bouche.jpg)

/image%2F1254770%2F20240511%2Fob_a7d891_vallee-des-couleurs-le-chaos-la-pis.jpg)

/image%2F1254770%2F20240511%2Fob_6874b0_vallee-des-couleurs-le-chaos-rocher.jpg)

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_af23e6_vallee-des-couleurs-le-chaos-dans-l.jpg)

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_59094a_vallee-des-couleurs-le-chaos-passer.jpg)

"Les Taffoni (ou Tafoni, nom corse, invariable) sont des cavités creusées dans la roche, par attaque des éléments les plus fragiles. L'attaque est une combinaison de facteurs locaux : vent, humidité, sel (embruns), température. La cavité se creuse par le haut : la gravité entre donc aussi en jeu.

Les Tafoni existent aussi dans les formations granitiques, c'est sur des roches granitiques que les tafoni corses se développent.

Elles naissent au flanc d'une paroi rocheuse à la suite de la désagrégation de la roche, dans ses parties protégées du soleil, sous l'action de l'humidité ambiante. Plus la cavité est vaste et s'ombrage elle même-, plus le tafoni se développe en particulier vers le haut." GEOLVAL

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_d2cfe4_vallee-des-couleurs-le-chaos-les-re.jpg)

On dirait des requins

avec la gueule ouverte.

/image%2F1254770%2F20240516%2Fob_832598_vallee-des-couleurs-le-chaos-les-re.jpg)

"Un tafoni a souvent un plancher constitué d'éboulis, sa visière est relativement stable. Il progresse vers le haut et vers l'intérieur. Les grandes tafoni ont toutes les apparences de pseudo-karst pour le massif de Jaizkibel.

A l'intérieur des cavités se développent généralement des structures en nid d'abeille, caractéristiques des tafoni. Leur formation précise n'est pas encore étudiée." GEOLVAL

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_56e9ce_vallee-des-couleurs-le-chaos-la-gro.jpg)

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_8e51cc_vallee-des-couleurs-le-chaos-la-gro.jpg)

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_8bae4e_vallee-des-couleurs-le-chaos-passer.jpg)

Captivantes

sculptures

naturelles !

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_5043ae_ja-norme-est-dans-le-chaos-de-la-valla.jpg)

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_7225aa_vallee-des-couleurs-le-chaos-passer.jpg)

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_5ad05d_vallee-des-couleurs-le-chaos-passer.jpg)

Je poursuis mon évolution dans ce chaos magnifique, au bord des falaises océaniques.

Au loin, je vois les côtes basques espagnoles, du côté de Pasaïa, Punta Putakio, Baja Aundi,... Et plus loin encore.

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_bf6ac9_vallee-des-couleurs-le-chaos-vue-s.jpg)

Le sentier rétrécit pour devenir sente. Une sente qui serpente entre cailloux et rochers. Il faut être prudent, évoluer doucement pour ne pas trébucher.

Des couleurs plus contrastées apparaissent alors.

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_1ae245_vallee-des-couleurs-vallee-de-labet.jpg)

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_a7bc8d_vallee-des-couleurs-vallee-de-labet.jpg)

Les côtes, elle aussi, se parent de couleurs dynamiques.

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_3a6f70_vallee-des-couleurs-vallee-de-labet.jpg)

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_5d1599_vallee-des-couleurs-vallee-de-labet.jpg)

/image%2F1254770%2F20240514%2Fob_c0775e_vallee-des-couleurs-vallee-de-labet.jpg)

C'est le signe que je suis bientôt arrivé à cette mystérieuse vallée de Labetxu, dite "vallée des couleurs".

Effectivement, un petit regard vers le sud ouest et j'aperçois la falaise-rocher rose qui illustre ce lieu unique.

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_3a79f8_vallee-des-couleurs-vallee-de-labet.jpg)

Approchons.

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_30878d_vallee-des-couleurs-vallee-de-labet.jpg)

APPROCHONS !

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_9b1f26_vallee-des-couleurs-vallee-de-labet.jpg)

Oui, bon, Ok, c'est bien elle ! C'est la vallée de Labetxu !

Je reste au dessus de la vallée où la rivière Gastarrotz vient se jeter dans l'océan.

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_f60723_vallee-des-couleurs-vallee-de-labet.jpg)

Symphonie chromatique de rouge, vert, jaune, orange, marron...

Ces couleurs variées proviennent des oxydes et hydroxydes de fer présents dans les falaises et la roche.

"Pour comprendre la création de Labetxu, il faut remonter dans le temps, lorsque la Terre bouillonnait et se transformait constamment. Les mouvements tectoniques, ainsi que l'érosion hydrique et éolienne, ont progressivement usé les couches supérieures de la terre, révélant un orchestre de minéraux qui, réagissant avec les éléments, ont donné vie à cette palette de couleurs.

En bref : l'oxydation, les réactions et une interaction constante avec le climat ont été les pinceaux et les peintures que la nature a utilisés pour dessiner ce paysage. (...)

Témoignage vivant de l'histoire géologique de la planète." ESCAPADARURAL

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_976aa5_vallee-des-couleurs-vallee-de-labet.jpg)

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_e5a2da_vallee-des-couleurs-vallee-de-labet.jpg)

Il y a possibilité de descendre à hauteur de ces rochers-falaises pour en apprécier les couleurs et les différentes formes géologiques.

Tout le long de la côte, on parle même d'une véritable cathédrale de couleurs avec des falaises de grès colorés morcelées de plusieurs mètres de hauteur ; seulement visible à marée basse.

Malheureusement, je n'ai plus le temps.

"Ainsi, Labetxu se présente comme un temple naturel, un autel où l'on rend hommage à la danse éternelle entre terre, mer et ciel. C'est un coin où les couleurs racontent des histoires, où chaque ton est un vers et où chaque rocher est un poème. C'est, par essence, une merveille qui nous invite à regarder, à ressentir et surtout à rêver." ESCAPADARURAL

Je reste un peu sur le point panorama, puis je reprends le sentier... enfin, j'essaye car le balisage a de nouveau disparu.

Je prends donc le sommet du mont Jaizkibel en repère pour remonter et rejoindre le point de départ.

Après dix minutes de marche, je me retrouve dans un trou. Demi-tour. Je remonte et passe, un peu par hasard quand même, devant une magnifique grotte-falaise rose et jaune.

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_ea1d0c_vallee-des-couleurs-la-corniche-rose.jpg)

Je m'approche pour passer sous les rochers et admirer la composition.

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_db7ac5_vallee-des-couleurs-la-corniche-rose.jpg)

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_2253dc_vallee-des-couleurs-la-corniche-rose.jpg)

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_a1c8a8_vallee-des-couleurs-la-corniche-rose.jpg)

En se rapprochant un peu plus, on peut s'amuser à distinguer ou imaginer des visages, des scènes...

Je repense alors aux propos de Victor Hugo dans son livre "Le voyage aux Pyrénées", écrit en 1843 lors de sa visite, entre autre, du Pays Basque.

"Chaque fois que la nature morte semble vivre, elle nous émeut d'une étrange émotion... Les montagnes de Pasaia ont pour moi deux attraits particuliers.

La première est qu'elles font face à l'océan. La seconde est qu'elles sont en grès. Le grès est la pierre la plus drôle et la plus étrange qui existe. Il n'y a aucun aspect qu'il n'adopte, il n'y a aucun caprice qu'il n'ait pas, il n'y a aucun rêve qu'il ne réalise, il a tous les visages, ça fait toutes les grimaces..."

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_712195_vallee-des-couleurs-la-corniche-rose.jpg)

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_c4f02d_vallee-des-couleurs-la-corniche-rose.jpg)

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_d616d1_vallee-des-couleurs-la-corniche-rose.jpg)

On se croirait dans une autre galaxie, peuplée d'étoiles et de planètes.

Au bout de la falaise, un petit lézard a entamé une course sur les parois... avant de disparaitre dans un des nombreux trous présents dans la roche.

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_c9a65c_vallee-des-couleurs-la-corniche-rose.jpg)

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_e71e3e_vallee-des-couleurs-la-corniche-rose.jpg)

Je quitte ce lieu magique pour tenter de retrouver un sentier.

Il suffit de longer les falaises et repérer, parfois, deux traits blancs.

J'avance dans une petite forêt quand tout à coup, un dernier tafoni !

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_dde883_vallee-des-couleurs-le-dernier-roche.jpg)

Approchons-nous !

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_3dae8f_vallee-des-couleurs-le-dernier-roche.jpg)

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_647dbf_vallee-des-couleurs-le-dernier-roche.jpg)

/image%2F1254770%2F20240515%2Fob_c9e966_vallee-des-couleurs-le-dernier-roche.jpg)

Allez.

J'ai encore envie de trainer dans les parages à la découvert de ces merveilles de la nature. Mais il est temps de remonter avant la nuit.

Quelle magnifique randonnée ! Exigeante certes, mais fabuleuse.

Tour à tour, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un décor de film de science fiction, puis dans une mer où l'eau se serait retirée pour laisser apparaitre éponges, coraux et algues. Et puis, et puis, ces couleurs, ces géoformes qui, parfois, lorsque l'on pénètre dans une de ces grottes improvisées par la nature, donnent l'impression d'être en apesanteur dans une autre galaxie.

"Des légendes racontent que la nature, dans sa palette infinie de couleurs, aurait décidé de répandre ses teintes les plus vibrantes dans ce coin reculé de Guipuzcoa, en pays basque.

Un coin où la mer se confond avec la terre et où le vent murmure des histoires anciennes.(...)

Sorte de toile géologique, une oeuvre d'art forgée au fil du temps. Depusi des millions d'années, les phénomènes naturels ont façonné et coloré les roches, créant une harmonie de tons rougeâtres, jaunes, verts et ocres qui éblouissent tous ceux qui les contemplent."

ESCAPADARURAL

Après une petite traversée de forêt survolées par quelques vautours, je retrouve le sentier initial et l'embranchement que j'avais loupé.

Je remonte par le chemin caillouteux avec un fort dénivelé.

Après plus de 5h30 de marche aléatoire, de pauses et de photos, je retrouve la voiture au parking Santa Barbara.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F2%2F4%2F244819.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_4fbe37_dantxarria-bar-ferme-espagne.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_37cc71_oeyreluy-la-bibliotheque-40.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_9e79df_dax-les-halles-de-dax-detail-40.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_fc257d_ozenx-pause-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_2e1639_viellenave-de-navarrenx-peche-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_720496_soutenir-l-ukraine.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_a9df47_la-question-des-jo.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_d40742_la-question-des-jo.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_27240b_se-baigner-dans-la-seine-ou-pas.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_bf32a2_se-baigner-dans-la-seine-ou-pas.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_e35365_se-baigner-dans-la-seine-ou-pas.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_9ad9b1_la-creuse-chateau-d-eau-23.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_4eb55b_joconde-deplacee.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_7f8291_joconde-deplacee.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_1582bc_mona-jenorme-jo-question.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_b51712_jenorme-lisa-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_60e7af_jenorme-lisa-artiste-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_ee5fff_jenorme-lisa-onf-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_12e677_jenorme-lisa-siensiens-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_7de294_mona-belza.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_35e1ec_kate-lisa.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_b62d55_mona-cannes.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_565f48_mona-de-sagazan.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_61b90e_mona-de-saint-phalle.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_6c3a8e_mona-du-lac-bleu.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_64e019_mona-minouche.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_b2fbed_mona-planche-aperitive.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_0ac56f_ou-est-mimine.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_9d9727_ou-est-mimine.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_bae7ea_ou-est-mimine.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_9cd3bb_ou-est-mimine.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_d237e9_mais-ou-est-mimine.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_104624_45-tours-d-enfance.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_198a78_jenorme-et-kiki.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_8797e4_prmier-smartphone-sans-clapet.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_e31fca_boules-a-neige-sans-eau.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_4dbde4_le-grenier-a-souvebirs-bordelises.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_d4b787_autographe-mike-patton.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_433ddd_sauvigny-les-bois-restaurant-le-mouli.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_354a90_sauvigny-les-bois-restaurant-le-mouli.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_de7ad3_sauvigny-les-bois-restaurant-le-mouli.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_8f11c1_sauvigny-les-bois-restaurant-le-mouli.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_bb8341_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_b26a9d_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_0baeeb_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_8ff210_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_ab7f1d_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_cadf39_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_a0e144_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_219456_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_b39495_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240429%2Fob_3fe5a0_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_306dd8_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_4701e3_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_bbaac7_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_85ddf4_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_aa3c28_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_4e5563_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_5b0c29_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_db3c9f_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_998123_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_c1078c_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_5492f7_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_af2155_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_330623_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_159b45_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_2cc4eb_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_6cbf92_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_6263c4_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_41cc00_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240505%2Fob_a93c8c_saint-parize-le-chatel-eglise-saint.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_05443b_kendji.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_37e7b2_kendji.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_d7489d_kendji.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_a3e6fc_kendji.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_e3f2c6_kendji.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_363155_kendji.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_abe47c_kendji.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_e02f9d_kendji.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_fc654c_adele.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_d78fa2_voila.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_080153_plateau-du-benou-avril-2024-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_c03298_bielle-vallee-d-ossau-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_b168b6_bilheres-vue-de-la-route-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_4817b9_plateau-du-benou-avril-2024-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_304996_plateau-du-benou-avril-2024-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_766cae_mauleon-rond-point.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_6f7841_col-d-osquich.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_076d9f_carte.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_357afa_irun-sur-la-route-jaizkibel-espagne.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_8bb690_guadalupe-sanctuaire-espagne.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_3f6fa9_guadalupe-sanctuaire-autel-et-retabl.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_2abb08_guadalupe-sanctuaire-autel-et-retabl.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_7a1539_jaizkibel-santa-barbara-parking-esp.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_4039dd_jaizkibel-santa-barbara-ruine-espag.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_fafc79_jaizkibel-santa-barbara-ruine-espa.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_aa926f_jaizkibel-santa-barbara-panorama-he.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_d98986_jaizkibel-debut-de-sentier-champs-e.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_6eec1f_jaizkibel-santa-barbara-panorama-ir.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_924364_jaizkibel-santa-barbara-panorama-pi.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_bcd67d_jaizkibel-santa-barbara-panorama-pi.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_89823a_jaizkibel-santa-barbara-panorama-ta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240424%2Fob_56e6c4_jaizkibel-santa-barbara-cabane-de-be.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_b2aa62_carte.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_550886_jaizkibel-santa-barbara-cabane-de-be.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_c2d6b5_jaizkibel-debut-de-sentier-brebis.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_eace55_jaizkibel-debut-de-sentier-brebis.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_438f17_vallee-des-couleurs-ajoncs-espagne.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_7dffc5_vallee-des-couleurs-houx-espagne.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_158d76_vallee-des-couleurs-pin-naissant-es.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_6c4e01_vallee-des-couleurs-ajoncs-et-ocean.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_411f63_vallee-des-couleurs-barriere-canadi.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_c5b759_vallee-des-couleurs-arbre-visage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_dedb26_vallee-des-couleurs-arbre-visage-es.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_aeb837_vallee-des-couleurs-arbre-visage-e.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_a1cb5a_vallee-des-couleurs-arbre-visage-e.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_03ca0c_vallee-des-couleurs-arbre-visage-e.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_0dcf88_vallee-des-couleurs-panneaux-hondarr.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_455005_vallee-des-couleurs-panneaux-hondarr.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_567253_carte-sentier-du-littoral.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_900392_vallee-des-couleurs-chemin-en-pente.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_11d310_vallee-des-couleurs-sentier-et-coin.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_e37a05_vallee-des-couleurs-sentier-et-cote.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_d73d87_vallee-des-couleurs-premier-rocher-s.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_85ffc0_vallee-des-couleurs-le-croisement-e.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_4b38da_vallee-des-couleurs-le-croisement.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_e823d4_vallee-des-couleurs-le-croisement.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_5176ee_vallee-des-couleurs-le-gros-rocher-d.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_19c89c_vallee-des-couleurs-le-gros-rocher-d.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_adbd94_vallee-des-couleurs-second-rocher-sc.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_eb7396_vallee-des-couleurs-entre-la-ferme-e.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_98f629_vallee-des-couleurs-entre-la-ferme-e.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_721867_vallee-des-couleurs-entre-la-ferme-e.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_ade1ff_vallee-des-couleurs-premiere-cornic.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_b4aa29_vallee-des-couleurs-premiere-cornic.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_0d69c7_vallee-des-couleurs-premiere-cornic.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_8786cf_vallee-des-couleurs-perdu-face-a-l.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_710172_vallee-des-couleurs-perdu-face-a-l.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_7dbd78_vallee-des-couleurs-chemin-retrouve.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_b36dfd_vallee-des-couleurs-la-corniche-vue.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_144f69_vallee-des-couleurs-la-corniche-vue.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_95dffd_vallee-des-couleurs-la-corniche-vue.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_9c4152_vallee-des-couleurs-la-corniche-sen.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_3796ee_vallee-des-couleurs-la-corniche-sen.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_a3716d_vallee-des-couleurs-la-corniche-sen.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_e74d5f_vallee-des-couleurs-la-corniche-sen.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_07f9b4_vallee-des-couleurs-la-corniche-sen.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_37db65_vallee-des-couleurs-la-corniche-sen.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_3cfb28_vallee-des-couleurs-la-corniche-sen.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_1cfa0f_vallee-des-couleurs-la-corniche-sen.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_b2e37a_vallee-des-couleurs-la-corniche-sen.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_3d9aba_vallee-des-couleurs-la-corniche-sen.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_970682_vallee-des-couleurs-la-corniche-sen.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_191115_vallee-des-couleurs-la-corniche-vau.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_ce725c_vallee-des-couleurs-la-corniche-vau.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_4fec68_jenorme-est-dans-la-vallee-des-coule.jpg)

/image%2F1254770%2F20240425%2Fob_eb5583_vallee-des-couleurs-sentier-dans-hau.jpg)

/image%2F1254770%2F20240409%2Fob_46b26c_dijon-deborde.jpg)

/image%2F1254770%2F20240409%2Fob_69cd34_france-inondee.jpg)

/image%2F1254770%2F20240409%2Fob_522c57_milliardaire-en-france.jpg)

/image%2F1254770%2F20240409%2Fob_fa34bf_job-de-reve.jpg)

/image%2F1254770%2F20240409%2Fob_fe4592_chanoine-kir.jpg)

/image%2F1254770%2F20240409%2Fob_9d180e_dijon-jardin-darcy-bassin-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240409%2Fob_0e3c61_dijon-jardin-darcy-panneaux-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240409%2Fob_68d4af_dijon-jardin-darcy-panneaux-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240409%2Fob_44360f_dijon-jardin-darcy-reservoir-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_d93617_dijon-jardin-d-arcy-ours-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240411%2Fob_445e8b_dijon-place-darcy-fontaine-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240411%2Fob_ba178a_dijon-cathedrale-saint-benigne-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240411%2Fob_df603a_dijon-pere-noel.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_62f5ee_dijon-place-francois-rude-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_b99b91_dijon-place-francois-rude-sculpture.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_08ef02_dijon-visage-floral-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_44870c_dijon-le-vendangeur-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_a98b95_carroussel-incendie.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_bd106c_dijon-carroussel.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_ba639d_dijon-maison-maillard-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_9cbbfe_dijon-maison-milsand-cours-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_4d197b_dijon-maison-milsand-cours-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_44268b_dijon-rue-porte-aux-lions-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_9759e5_dijon-place-de-la-chouette-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_185adc_dijon-rue-de-la-chouette-et-chat-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_2b4bc8_dijon-rue-de-la-chouette-chouette-2.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_c6ff06_dijon-rue-de-la-chouette-chouette.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_01ecc1_dijon-rue-de-la-chouette-salamandre.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_bf9471_dijon-rue-de-la-chouette-le-chat-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_f5083e_dijon-maison-milliere-visage-sculpt.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_7fed8a_dijon-maison-milliere-visage-sculpt.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_79ecae_dijon-eglise-notre-dame-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_29d5f4_dijon-eglise-notre-dame-gargouilles.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_79bf01_dijon-eglise-notre-dame-gargouilles.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_63d02f_dijon-eglise-notre-dame-orgue-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240412%2Fob_b68ce1_dijon-eglise-notre-dame-vitraux-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_04a2cb_dijon-eglise-notre-dame-vierge-et-b.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_fe1c45_dijon-eglise-notre-dame-vierge-flou.jpg)

/image%2F1254770%2F20240414%2Fob_738426_mais-que-fait-dieu.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_773227_dijon-eglise-notre-dame-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_9468b6_dijon-eglise-notre-dame-jacquemart.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_0a1938_dijon-eglise-notre-dame-jacquemart.jpg)

/image%2F1254770%2F20240414%2Fob_937620_dijon-eglise-notre-dame-jacquemart.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_e268d0_dijon-eglise-saint-michel-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_95198c_dijon-rue-amiral-roussin-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_d5f0b2_dijon-place-de-la-liberation-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_021f0a_la-quequetterie.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_9dd670_nouveau-coiffeur.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_331fc1_dijon-une-rue-un-graf-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_19d9f1_dijon-une-fontaine-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240413%2Fob_ed3fa4_dijon-place-grangier-immeuble-art-no.jpg)

/image%2F1254770%2F20240414%2Fob_ee6c8f_le-compteur-de-temps.jpg)

/image%2F1254770%2F20240414%2Fob_d0345a_dijon-chez-gustave-oeufs-meurettes.jpg)

/image%2F1254770%2F20240414%2Fob_da9896_dijon-chez-gustave-poutine-21.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_c1b2af_guethary-plage-harotz-costa-grandes.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_9d56ce_guethary-plage-harotz-costa-grandes.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_57e1ad_guethary-plage-harotz-costa-grandes.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_ef8007_guethary-plage-harotz-costa-reflets.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_f8a26b_roches-plissees-de-guethary.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_3d43dd_guethary-plage-harotz-costa-grandes.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_2f5358_guethary-jetee-des-alcyons-grandes.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_3cfd2c_guethary-plage-harotz-costa-grandes.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_47c531_guethary-plage-harotz-costa-grandes.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_6ee9a3_guethary-plage-harotz-costa-couleur.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_5cadd3_guethary-jetee-des-alcyons-grandes.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_2ce37b_guethary-jetee-des-alcyons-jetee.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_3f0d7c_guethary-jetee-des-alcyons-bout-d.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_f6d177_guethary-jetee-des-alcyons-bout.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_a6b943_guethary-jetee-des-alcyons-bout-d.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_0f1eec_guethary-jetee-des-alcyons-bout-d.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_40a034_guethary-jetee-des-alcyons-bout-d.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_78b541_guethary-le-port-grandes-marees-ma.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_bbbfec_guethary-sentier-des-baleines-64-1.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_e6c0c6_guethary-jetee-des-alcyons-grandes.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_5039a3_guethary-parlementia-grandes-maree.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_8de5bd_guethary-parlementia-grandes-maree.jpg)

/image%2F1254770%2F20240330%2Fob_b3543e_guethary-parlementia-grandes-maree.jpg)

/image%2F1254770%2F20240331%2Fob_27a374_bidart-phare-de-koskenia-jardin-gra.jpg)

/image%2F1254770%2F20240331%2Fob_b71470_guethary-phare-de-koskenia-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240331%2Fob_dbfd6a_guethary-getaria-mars-2024-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_ab4f95_biarritz-villa-roche-ronde-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_dcf262_biarritz-parc-de-l-imperatrice-vue.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_30e52d_villa-roche-ronde-biarritz.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_e888d9_villa-roche-ronde-biarritz.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_5952c5_biarritz-villa-roche-ronde-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_beb229_biarritz-l-escalier-plage-miramar-6.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_19d336_biarritz-l-escalier-sofitel-plage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_653380_biarritz-l-escalier-sofitel-plage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_c3011b_biarritz-hotel-du-palais-mars-2024.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_d2f439_biarritz-hotel-du-palais-mars-2024.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_4f9b1b_biarritz-grande-maree-grande-plage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_ae2cc9_biarritz-grande-maree-casino-et-sac.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_ec111b_biarritz-grande-maree-grande-plage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_327265_biarritz-casino-commerce-grande-mar.jpg)

/image%2F1254770%2F20240403%2Fob_67df01_biarritz-grande-maree-grande-plage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240404%2Fob_a77e39_biarritz-rocher-du-basta-detail-64.jpg)

/image%2F1254770%2F20240404%2Fob_40eb17_biarritz-rocher-du-basta-passerelle.jpg)

/image%2F1254770%2F20240405%2Fob_ecf9d7_biarritz-plateau-de-l-atalaye-peche.jpg)

/image%2F1254770%2F20240405%2Fob_564c9b_biarritz-rocher-de-la-vierge-grande.jpg)

/image%2F1254770%2F20240405%2Fob_b2d8c7_biarritz-rocher-de-la-vierge-grande.jpg)

/image%2F1254770%2F20240405%2Fob_5bd5c7_biarritz-esplanade-de-la-vierge-moue.jpg)

/image%2F1254770%2F20240405%2Fob_68c2c2_biarritz-villa-belza-grande-maree.jpg)

/image%2F1254770%2F20240405%2Fob_166ee5_biarritz-grande-maree-grande-plage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240405%2Fob_c22919_biarritz-grande-plage-vue-sur-le-roc.jpg)

/image%2F1254770%2F20240405%2Fob_e9b143_biarritz-grande-maree-grande-plage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240329%2Fob_c464c1_passion-bagnole-pour-jenorme.jpg)

/image%2F1254770%2F20240306%2Fob_d67851_lac-bleu-58.jpg)

/image%2F1254770%2F20240306%2Fob_1c4e47_lac-bleu-58.jpg)

/image%2F1254770%2F20240306%2Fob_c7cdeb_lac-bleu-et-brouillard.jpg)

/image%2F1254770%2F20240307%2Fob_e95dd2_meteo-a-mouguerre.jpg)

/image%2F1254770%2F20240307%2Fob_873c95_kiki.jpg)

/image%2F1254770%2F20240307%2Fob_3f2e55_faux-urbex-vrai-demenagement.jpg)

/image%2F1254770%2F20240307%2Fob_b2b82b_jeux-olympitres.jpg)

/image%2F1254770%2F20240307%2Fob_e7e9ae_parking-rond-point.jpg)

/image%2F1254770%2F20240307%2Fob_1bb9c0_une-vache-dans-ta-piscine.jpg)

/image%2F1254770%2F20240307%2Fob_94c0b3_poubelle-mode.jpg)

/image%2F1254770%2F20240307%2Fob_4c770f_lourdes-vue-de-la-voiture-65.jpg)

/image%2F1254770%2F20240308%2Fob_25c6df_lourdes-enfants-accueil-a-l-abandon.jpg)

/image%2F1254770%2F20240308%2Fob_f5ab85_lourdes-grand-hotel-moderne-65.jpg)

/image%2F1254770%2F20240307%2Fob_40eb90_lourdes-magasins-de-souvenirs-65.jpg)

/image%2F1254770%2F20240307%2Fob_a31553_prehistoire-et-peinture.jpg)

/image%2F1254770%2F20240308%2Fob_763c5e_lourdes-basilique-notre-dame-du-rosai.jpg)

/image%2F1254770%2F20240308%2Fob_2c91e5_lourdes-basilique-notre-dame-du-rosai.jpg)

/image%2F1254770%2F20240308%2Fob_8ea438_lourdes-grotte-de-massabielle-septemb.jpg)

/image%2F1254770%2F20240308%2Fob_6f82f3_lourdes-basilique-notre-dame-du-rosai.jpg)

/image%2F1254770%2F20240308%2Fob_6cc56c_lourdes-basilique-notre-dame-du-rosai.jpg)

/image%2F1254770%2F20240308%2Fob_c057a1_lesponne-sur-la-route-65.jpg)

/image%2F1254770%2F20240308%2Fob_11835a_lesponne-sur-la-route-gps-65.jpg)

/image%2F1254770%2F20240309%2Fob_d343c8_lesponne-chez-gabrielle-65.jpg)

/image%2F1254770%2F20240309%2Fob_675c40_lac-bleu-cheval-dans-les-fougeres-6.jpg)

/image%2F1254770%2F20240309%2Fob_c53965_lac-bleu-chevaux-et-maison-65.jpg)

/image%2F1254770%2F20240309%2Fob_173ded_lac-bleu-panneau-septembre-2023-65.jpg)

/image%2F1254770%2F20240309%2Fob_95cc97_lac-bleu-sentier-contre-jour-septemb.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_85dc3d_lac-bleu-sentier-debut-septembre-20.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_3a9df5_lac-bleu-sentier-mousse-debut-septe.jpg)

/image%2F1254770%2F20240309%2Fob_569fff_lac-bleu-sentier-deuxieme-cascade.jpg)

/image%2F1254770%2F20240309%2Fob_4e9893_lac-bleu-sentier-deuxieme-cascade.jpg)

/image%2F1254770%2F20240309%2Fob_cb8d17_lac-bleu-sentier-premiere-cascade.jpg)

/image%2F1254770%2F20240309%2Fob_196272_lac-bleu-sentier-premiere-cascade.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_10506c_lac-bleu-sentier-arbre-septembre-202.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_170eb7_lac-bleu-sentier-depart-65.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_2c263f_lac-bleu-sentier-tuyau-debut-septem.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_b86cc9_lac-bleu-sentier-tuyau-debut-septem.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_206738_lac-bleu-reservoir-et-montagne-sept.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_c165a4_onf.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_0aa82d_lac-bleu-reservoir-du-lhecou-et-pic.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_ab7719_lac-bleu-vache-au-repos-septembre-20.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_5a8212_lac-bleu-vaches-septembre-2023-65.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_d2154c_lac-bleu-vaches-septembre-2023-65.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_04f2bb_lac-bleu-vache-au-repos-septembre-20.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_9001ac_courir-en-montagne-pyreneenne.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_37258f_cretins-des-alpes.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_7a466b_lac-bleu-sentier-deuxieme-partie-pa.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_3db803_lac-bleu-sentier-deuxieme-partie-pa.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_763da3_lac-bleu-panneau-danger-septembre-20.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_c69103_lac-bleu-sentier-deuxieme-partie-pa.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_24ab2c_lac-bleu-sentier-deuxieme-partie-fl.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_f5d008_lac-bleu-sentier-deuxieme-partie-fl.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_dc4429_lac-bleu-premiere-vue-sur-vallee-de.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_197b60_lac-bleu-premiere-vue-sur-vallee-de.jpg)

/image%2F1254770%2F20240312%2Fob_dca534_lac-bleu-vue-sur-la-vallee-de-lespon.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_b98097_lac-bleu-arrivee-vers-le-lac-septem.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_24f01a_lac-bleu-arrivee-vers-le-lac-septem.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_514bc7_lac-bleu-arrivee-vers-le-lac-vue-su.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_7c06cc_lac-bleu-arrivee-au-lac-panneaux-s.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_0f5cde_lac-bleu-arrivee-au-lac-cabane-sep.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_a70e44_lac-bleu-sur-la-rive-septembre-2023.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_b68c88_lac-bleu-sur-la-rive-septembre-2023.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_0e0c14_lac-bleu-sur-la-rive-septembre-2023.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_578dc6_lac-bleu-sur-la-rive-eau-claire-sep.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_906f6a_lac-bleu-sur-la-rive-septembre-2023.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_ce6389_lac-bleu-sur-la-rive-eau-claire-sep.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_51c8c4_lac-bleu-sur-la-rive-septembre-2023.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_d6b170_lac-bleu-panorama-et-fleurs-septembr.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_0ea52f_lac-bleu-panorama-septembre-2023-6.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_ac681c_lac-bleu-panorama-septembre-2023.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_a55415_jenorme-fait-une-pause-au-lac-bleu-6.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_a86453_lac-bleu-panorama-septembre-2023.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_a335ae_lac-bleu-panorama-septembre-2023.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_47358b_lac-bleu-panorama-bleu-couleurs-sep.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_a4b5b5_lac-bleu-panorama-rives-septembre-2.jpg)

/image%2F1254770%2F20240310%2Fob_d4e5f4_lac-bleu-panorama-bleu-couleurs-s.jpg)

/image%2F1254770%2F20240311%2Fob_21907e_lac-bleu-panorama-septembre-2023.jpg)

/image%2F1254770%2F20240311%2Fob_ee9afd_lac-bleu-sentier-du-lac-vert-septemb.jpg)

/image%2F1254770%2F20240311%2Fob_7b8b95_lac-bleu-sentier-du-lac-vert-septemb.jpg)

/image%2F1254770%2F20240311%2Fob_7423ff_lac-bleu-sentier-deuxieme-partie-nu.jpg)

/image%2F1254770%2F20240311%2Fob_6b0c25_lac-bleu-sentier-du-lac-vert-nuages.jpg)

/image%2F1254770%2F20240311%2Fob_76369e_lac-bleu-sentier-du-lac-vert-nuages.jpg)

/image%2F1254770%2F20240311%2Fob_de5a33_lac-bleu-sentier-du-lac-vert-nuages.jpg)

/image%2F1254770%2F20240311%2Fob_82edb5_lac-bleu-sentier-du-lac-vert-nuages.jpg)

/image%2F1254770%2F20240311%2Fob_a81ab3_lac-bleu-les-nuages-arrivent-septem.jpg)

/image%2F1254770%2F20240311%2Fob_d29d0a_lac-bleu-les-nuages-arrivent-septem.jpg)

/image%2F1254770%2F20240311%2Fob_4f203b_lac-bleu-les-nuages-arrivent-septem.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_0986ae_gruyeres-musee-hr-giger-entree.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_e8598e_gruyeres-musee-hr-giger-entree-s.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_e866a9_gruyeres-musee-hr-giger-entree.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_c04e55_gruyeres-musee-hr-giger-entree-b.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_9ad22f_ticket-entree-et-prospec-musee-gige.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_36d4f8_gruyeres-musee-hr-giger-1er-etage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_67afde_gruyeres-musee-hr-giger-entree.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_ac5f89_gruyeres-musee-hr-giger-3eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_5b8106_giger-onf-3eme-etage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_b5e53c_giger-festin-du-psychiatre.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_06425f_enfant-nucleair.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_d0f9f4_li-tobler-par-giger.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_ea6943_30-1969-li-mit-skulptur-biomechanoid.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_1bc59a_gruyeres-musee-hr-giger-2eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_271465_jenorme-est-au-musee-de-hr-giger-al.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_20fb3c_gruyeres-musee-hr-giger-1er-etage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_d60313_gruyeres-musee-hr-giger-1er-etage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_0748af_gruyeres-musee-hr-giger-1er-etage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_b3e0c3_gruyeres-musee-hr-giger-1er-etage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_148e3c_gruyeres-musee-hr-giger-1er-etage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_364ef2_gruyeres-musee-hr-giger-1er-etage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_2e7cda_necronom-iv-giger.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_cd236c_giger-et-alien.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_ee34c8_limules.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_92d59e_boloji-badejo.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_767713_jenorme-est-au-musee-hr-giger-suiss.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_d5d70c_jenorme-est-au-musee-hr-giger-suis.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_967552_gruyeres-alien-dessin.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_391aae_gruyeres-musee-hr-giger-1er-etage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_213bb1_gruyeres-musee-hr-giger-1er-etage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_84a982_jenorme-est-au-musee-de-hr-giger-gr.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_e35bd3_gruyeres-musee-hr-giger-2eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_2f91d7_gruyeres-musee-hr-giger-1er-etage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_d138da_gruyeres-musee-hr-giger-1er-etage.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_23a434_gruyeres-musee-hr-giger-2eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_eeff4d_gruyeres-musee-hr-giger-2eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_145f62_jenorme-est-au-musee-de-hr-giger-gr.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_9fe18f_gruyeres-musee-hr-giger-2eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_d567bd_gruyeres-musee-hr-giger-2eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_265a6b_gruyeres-musee-hr-giger-2eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_4fe719_gruyeres-musee-hr-giger-2eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_9df738_gruyeres-musee-hr-giger-2eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_fb8787_gruyeres-musee-hr-giger-2eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_4be140_gruyeres-musee-hr-giger-3eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_eb1e78_gruyeres-musee-hr-giger-3eme-eta.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_f04c1e_gruyeres-musee-hr-giger-a-la-vent.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_f1f066_gruyeres-musee-hr-giger-le-bar-su.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_f85d68_gruyeres-musee-hr-giger-le-bar-s.jpg)

/image%2F1254770%2F20240301%2Fob_055c5a_gruyeres-bar-giger-entree-et-compt.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_7da42f_jenorme-est-au-bar-du-musee-hr-giger.jpg)

/image%2F1254770%2F20240301%2Fob_a37036_jenorme-est-dans-le-bar-giger-a-gruy.jpg)

/image%2F1254770%2F20240301%2Fob_0f74fc_gruyeres-bar-giger-table-intime-su.jpg)

/image%2F1254770%2F20240229%2Fob_39bf7e_gruyeres-cimetiere-tombe-de-hr-gig.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F09%2F284584%2F133255754_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F90%2F284584%2F125736238_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F58%2F63%2F284584%2F102011303_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F95%2F284584%2F99464532_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F52%2F50%2F284584%2F112280710_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F71%2F284584%2F133194492_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F84%2F21%2F284584%2F85904798_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F49%2F69%2F284584%2F133409819_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F84%2F54%2F284584%2F112745721_o.jpeg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F12%2F88%2F284584%2F106057351_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F77%2F284584%2F132608206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F22%2F41%2F284584%2F132535065_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F43%2F284584%2F29594314_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F05%2F64%2F284584%2F132880909_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F76%2F284584%2F133571983_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F21%2F284584%2F133409823_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F39%2F284584%2F128404566_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F77%2F284584%2F133036997_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F33%2F86%2F284584%2F116411928_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F00%2F01%2F284584%2F91724476_o.jpg)